入塾に向けて

前回7月に受けた入室テストでは、国語の躍進で最上位クラスのレベルに入り込むことができた。

ちょっと親としては安心できたので、3年生のうちは今通っている花まる学習塾をメインにして

サピックスは新4年生コースから開始することにした。

次男としては花まるが楽しいのでこのまま4年生も続けたい気持ちもあるが、

それ以上にサピックスで勉強して中学受験に臨む気持ちの方が強い。

それは長男がサピックスで戦っていたのを見て、

「自分もやりたい」という思いを抱いていたのだが、

どうやらその他にもちょっとした理由があるっぽい・・・

サピックス校の変更

長男はサピックスのM校に通っていたので、次男も当然同じM校にするつもりだった。

M校には知っている先生もいるし、最寄駅から乗り継ぎなしで通えるので交通の便もよい。

ところが、次男は別のT校に通いたいと言い出した。

T校はうちの最寄駅から1回乗り継ぎしないと行けないため、少しだけ時間と交通費がかかる。

おいおい、面倒くさせぇこと言うなよ・・・

T校に行きたい理由を聞くと、一度体験授業をT校で受けた際、

駅から近いし教室が広くて明るいのが良かった、と言う。

いやいや、ちょっと待て。

6年生になると夜の9時に授業が終わるから、一刻も早く帰る必要が出てくる。

例え10分でも帰りが遅くなるのは非常にもったいない。

と、色々と説得したのだが、次男はなかなかT校を譲らない。

・・・ん?

そういえば学校の同じクラスにサピックスに通っている女の子(Oちゃん)がいたな。

で、次男の話にはちょいちょいその子の名前が出てきて、

公園で一緒に遊んだとか、結構楽しくやっているようだった。

そう、そのOちゃん、サピックスのT校に通っている。

・・・うむ、わかった。

そういうことなら、T校でもよいか。

これからサピックスで過酷な戦いが待っている。

同じ学校に通う仲間がいるのは非常に力強いし、

それが女の子となると、またちょっと違ったモチベーションも高まってくるだろう。

前にも記事で書いたが、子どもが自分の意志で判断するのは可能な限り尊重すべきだ。

「自分で決めた」という責任感が醸成される。

理由はどうあれ、交通の便がよいM校ではなく乗り換えが必要なT校にすると自分で決めたのだから、

苦しい局面になっても「親にやらされている」といった感情は抱かなくなるはず。

よし、次男はT校に通うことにしよう!!

これに対してM校に通っていた長男は、

「いいからM校にしろよ!!サピと言ったらM校なんだよ」とごちゃごちゃ不満を漏らしていたw

11月入室テスト

11月3日(月)の午後、T校にて入室テストがある。

前回7月に受けたテストでは一科目の試験時間は30分で満点は100点だったが、

今回は試験時間40分で150点満点の試験にバージョンアップだ。

次男と一緒にT校に行き「頑張ってこい!!」と送り出し、

俺は近くの本屋で気になっていた本を買ってマクドナルドで時間をつぶす。

およそ2時間後、試験が終わった次男と合流して感想を聞くと、算数が難しかったとの事。

次男は、問題集をやるにしても途中を飛ばさずに始めからしっかりやるタイプ。

「もうここはいいから飛ばして、後半部分をやろう」と言っても、頑なに拒否する。

そういう部分があるから、試験でも途中で難問にぶち当たった場合、

飛ばして先に進めないのではと気にしていたが、どうやら分からないところは見切って先に進んだ模様。

俺からすると、そんな臨機応変さがあるのはちょっと驚きだ。

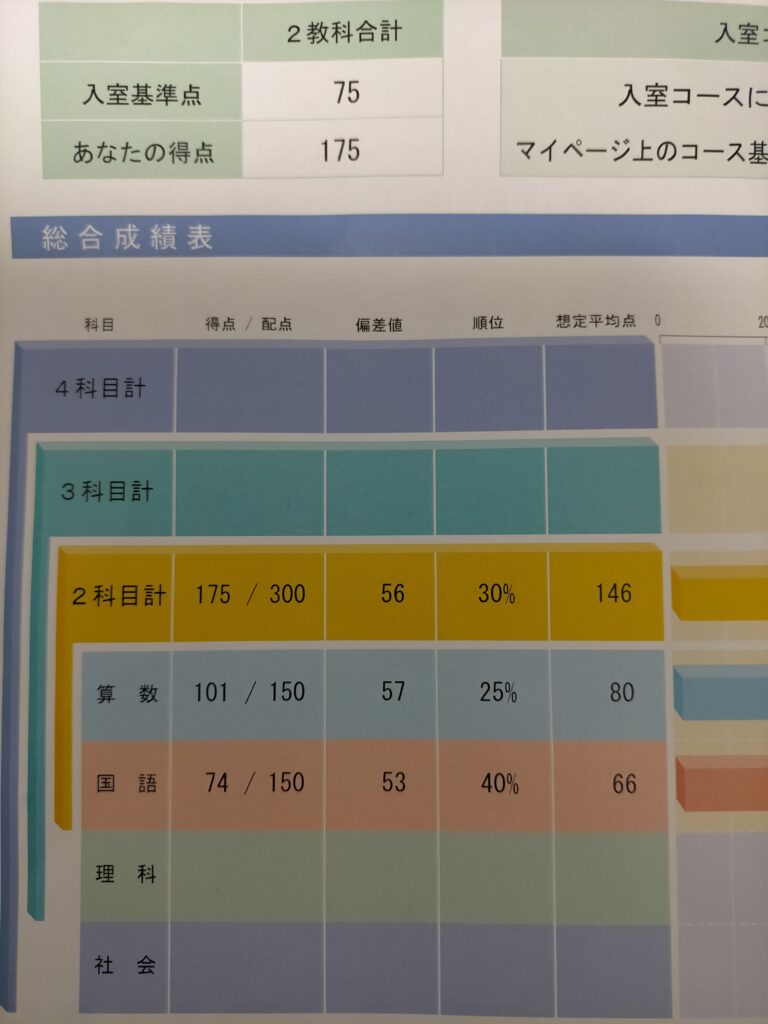

そして、数日後に郵送で届いた試験結果を確認。

7月に受けた試験と比べると、国語がだいぶ下がってしまったが、代わりに算数が良くなっている。

総合偏差値は前回より下がっているが、長男の成績を見慣れているせいか、

偏差値56ってのは全然悪く見えない。

長男の時にも書いたが、サピックスの算数は大問1と2の基礎問題の配点が90点と異様に高い。

これは、「基礎問題を単純ミスせずしっかり得点してほしい」というサピからのメッセージなのだ。

これを試験前に次男に繰り返し伝えていたこともあり、大問1と2の正答率はまぁまぁ良い。

(大問1は48/54で、大問2は24/36で合計72/90)

素直さの重要性

ちょっと前に元ヤクルトの宮本慎也が、ドラフト1位でも戦力外になる選手について言及していた。

ドラ1も戦力外 宮本慎也氏が力説する、プロで生き残る選手の特長「野村克也監督の…」

素直さ、すなわち「環境適応力の高さ」と言えよう。

昔、進化論を提唱したダーウィンも「環境に適応する種が生き残る」と言っていた。

大昔でいうと恐竜の絶滅がそうだし、現代ではデジカメの衰退などのイノベーションジレンマが該当する。

環境に適応して大繁栄、大成功したが、次のドラスティックな環境変化に順応できず、

衰退の一途をたどった例は至る所にある。

それは恐竜や会社レベルの大きな話だけでなく、もちろん人間個人にも当てはまる。

そのいい例が、上記の戦力外通告の話だ。

ドラフト1位というと、高校や大学では圧倒的な強者として自負があったはず。

その「俺のやり方はこうだ。これでのし上がってきた」という思いに固執すると、

成長が限定的にならざるを得ない。

あのイチローですら、メジャーリーグに挑戦する際にバッティングフォームを変えている。

メジャーの速球に対応するため、日本で成功した振り子打法をやめたのだ。

これは中学受験の勉強でも同じことが言えよう。

ケアレスミスをして、「ああ、これはちょっと注意が足りなかっただけ」と改善を怠るのか、

「自分はこういうミスをしやすいから、同じような問題をやってクセを直していこう」

と前向きに取り組むのかで大きく差が出てくる。

さて、我が子はどうか。

長男は自我が強い。親が言うことは大体、「ああ、分かってるよ」とあまり聞く耳を持たない。

まぁそれも長男の個性と言えばそうなのだが、成長の機会損失を個性と割り切るのは少々もったいない。

これに対して、次男は多少素直なところがある。

前回も記載したが、2年生のうちにハイクラスドリル(国語/算数)の2年生版はやり終えており、

3年生版についても120ページのうち国語も算数も90ページは終えている状態。

「これをやってみよう」というと、ごにゃごにゃ言いながらもなんとか取りかかっている。

それと長男なら嫌がることも、次男は「うん、やってみる」と行動に移すところがある。

経験により得られるもの

先日のことだが、6歳の娘が通う保育園のイベントで子どもたちの歌に合わせて

保護者の楽器演奏が必要になった。

何人か楽器演奏のできる保護者が集まり、俺もバイオリンを弾いてくれないかと打診されたが、

ちょっと忙しいこともあり、代わりに長男と次男にバイオリン演奏を持ち掛けた。

長男は中学生ということもあってか「俺はやらない」と固辞。

これに対して次男は「まぁいいだろう」と言って引き受けてくれた。

そして、イベント当日。

他の保護者はウクレレや打楽器系であるため、メインのメロディーは次男のバイオリンにかかっている。

本人はやはり緊張していたのか、直前になっても度々トイレに行っていたが、

いざ本番になると腹をくくってしっかりと弾ききった。

た、頼もしい・・・

そして、誇らしい!!

この後、イベントの打ち上げ会では他のお父さんから

「お兄ちゃん、バイオリンうまかったですね!!」とお褒めの言葉をいただいた。

娘としてもお兄ちゃんがバイオリンを弾いてくれたのを喜んでいるようだった。

こういう経験も実は大事になってくると俺は思っている。

人前で発表するというのは緊張するし事前の練習は必要だし、できれば避けて通りたくなるものだが、

発表することで得られる達成感、そして「ありがとう」と感謝される喜びは

自己効力感を高める良い経験だと思っている。

俺はいままでいろんな自己啓発本を読んできたため、

頭の中にはそれなりに知識はあると自負しており、所々で子ども達に伝えているつもりなのだが、

いくら熱い言葉を並べても、子どもにとっては絵空事になって実感が持てない事がある。

そこにはやはり感情の起伏が必要なのだ。

何かを経験することで、達成感が得られることもあれば失敗して挫折することもある。

嬉しい、楽しい、面白いといったプラスな感情もあれば、

悔しい、悲しい、苦しいといったマイナスの感情もある。

多くの人は成功体験を重んじているだろうが、

俺は失敗などの挫折も非常に重要だと思っている。

(この挫折感の重要性は後ほどまた記載しようと思う)

まとめ

この前、ポケモンの主題歌に

「見たことない やったことないを恐れないで」

というフレーズがあった。

何か人からアドバイスを受けたり、「挑戦してみてはどう?」と言われた際、

「自分には合わない」などと突っぱねているようでは成長の機会を逃してしまう。

次男には、多少の素直さがある。

これが高学年になるにつれ、自我が強くなって俺に反発してくるかもしれないが、

俺自身も上から押し付けるような言い方をしないで、

来年から始まるサピックスでの戦いを共に乗り越えていければと思っている。